|

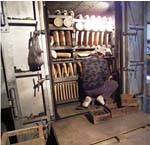

窯元親方の責任 写真は窯の中の焼入れ温度を想定して、各種瓦を窯に入れていく浅田製瓦工場 3代目浅田晶久氏。 |

|

|

■かつて日本には、その町その町に、地元の瓦窯元が存在していました。 家を作る大工さんは地元の人。 高度成長期‥。日本の「家作り」が激変します。 |

||

|

◇京都で残った瓦窯元は2軒‥。 |

‥今回、京都に残る瓦窯元、浅田製瓦工場にお邪魔しました。 |

|

■京瓦とは‥ 京都で焼かれる瓦は「京瓦」と呼ばれていました。

|

※写真はミガキの工程をされる二代目浅田良治氏。お話し ありがとうございました。 |

|

| ◇全ての屋根はひとつひとつ違うんです。(3代目浅田晶久氏談) |

「全ての屋根はひとつひとつ違うんです‥。」 ※写真は浅田製瓦工場の手がけられた。南禅寺中門です。 |

|

|

|

||||

|

※浅田製瓦工場が手がけられた瓦の 数々の石膏型。 |

※大正時代から使われている 数々 の平瓦の「切り台」。 |

||||

|

|||

中国は唐の時代、かの玄宗皇帝と楊貴妃の時代、鬼が現れ世を乱したそうです。 |

|||

|

※初代 浅田徳三郎氏の石膏型からおこした鍾馗様と |

| ◇ 日本古来の瓦と素材を使って新しい可能性を探りたい‥。(3代目浅田晶久氏談) |

「いぶし瓦の肌質は独特な色・質感・を持っています。 |

鍾馗様・ランプシェード・各種瓦のお問い合わせは浅田製瓦工場の HPにお問い合わせください。 |

| ◇この間も東京赤坂の割烹料亭に瓦を葺いてきました。 御施主様からのご指名だったんですよ。浅田さんの所の瓦で‥と言われました。 (3代目浅田晶久氏談) |

□「たまたま、どこかでご覧になられたんでしょ。たまたまです‥。」 |